オピニオン

「私作る人、僕食べる人」からの脱却、多重下請構造から協業へのシフト

更新: 2022年7月1日

題名のフレーズを覚えている方も多いと思う。1975年(昭和50年)に放送された、ハウス食品工業が発売した即席ラーメンのテレビCMである。女性が料理をして男性が食べるという、料理して食事する過程の役割分担を表現している。ところが、このフレーズが性別役割分担の固定化につながるとして婦人団体から抗議を受け、約2ヵ月で放送中止となった。

筆者はバリバリの昭和世代なので、この役割分担には特に異論はなかった。しかし最近の若者は性別などを気にすることなく、一緒に食べたいものの選定から調達、料理・後片付けに至るまで、お互いに協業して作り上げているそうである。筆者の子供達もその通りの行動をしており、「我が息子は九州男児なのに情けない…」と思う半面、「自分の感覚は古いのでは…」と自戒する次第である。

役割分担という意味では、2000年前後に情報システム部門を襲ったのが、開発・運用業務のアウトソーシングや外注化である。システムの企画から開発、運用に至る業務をフェーズで区切り、自社で保有・実行するのは企画業務のみ。開発や運用は、単価の安い外部の専門業者に委託(丸投げ)するというもので、戦略的アウトソーシングとしてもてはやされた。「餅は餅屋に」という美辞麗句もあった。

もちろん情報システム部門から仕掛けたものではなく、ITコスト削減やIT人材に関わる問題の回避のために経営企画部門などから仕掛けられたものである。アウトソーシング受託で安定収益を得たいベンダー企業の働きかけもあった。そうした中で、従来、企画から開発・運用を同じ会社の従業員が協業して行っていた業務が、受注側と発注側という上下関係に変わってしまった。中には、企画も含めた業務すべてをアウトソーシングしてしまったり、情報システム子会社を売却してしまったりした会社もあり、役割分担は固定化した。実は、筆者も経営企画部門でアウトソーシングを推進した側であったので、今振り返ると心境は複雑である。

以前だったら下手なシステムを企画すると、開発部門から「こんなシステム作ってどうするつもり?誰も使わないよ」なんて辛口な意見も帰ってきて、見直しが行われたものだ。それができたのは同じ会社に所属し、システムに求められている役割や目的を共有して一緒に構築しているがゆえだった。それがアウトソーシングや外出しした途端に、お客様からの発注は受注側にとっては美味しい案件であり収益源に変わる。下手なシステムなら改修依頼を見込めるから、言われたままに作る形へと変わっていった。

加えて発注側では、システムの開発や運用をまともに経験したことがない人員が増加。いわゆるITスキルの空洞化が広がっていった。会社が置かれている環境に変化がなく、システムを大きく変える必要がない時代なら、それでも大きな問題ではない。しかし2010年前後を境にしたIT技術の急激な革新により、技術は遙か先に行ってしまい、システム化のニーズや発想が追いつかない時代が到来してしまった。

今日、ITやデジタル技術は、業務効率化を越えて経営や事業運営の武器になった。他と競争し、顧客価値を創出し、あるいは事業を変革するために、どんな企業にとっても欠かせない存在である。それにもかかわらずITやデジタル技術を駆使する人材が育っていない。日本全体のデジタル化も諸外国に比べて遅れが目立ち、社会的な課題になっているのが現状だといえる。企業に関して言えば、特にITをアウトソーシングした企業に、その傾向が多い状態だと思われる。

受注側と発注側といった上下関係を取り去ろう!

では、どうすれば社内でデジタル人材を育成できるのか、ここ数年、強調されるのがシステムの内製化である。内製化を進めるには、ITやデジタル技術に精通した人材を社内で育成・確保するしかないから、当然だろう。ところが一度手放した技術スキルをそう簡単に取り戻すことは困難だし、人材の育成には多大な時間がかかってしまう。そうなると内製化が進まないというジレンマに陥る。内製化は必須だが、実践は簡単ではないのだ。

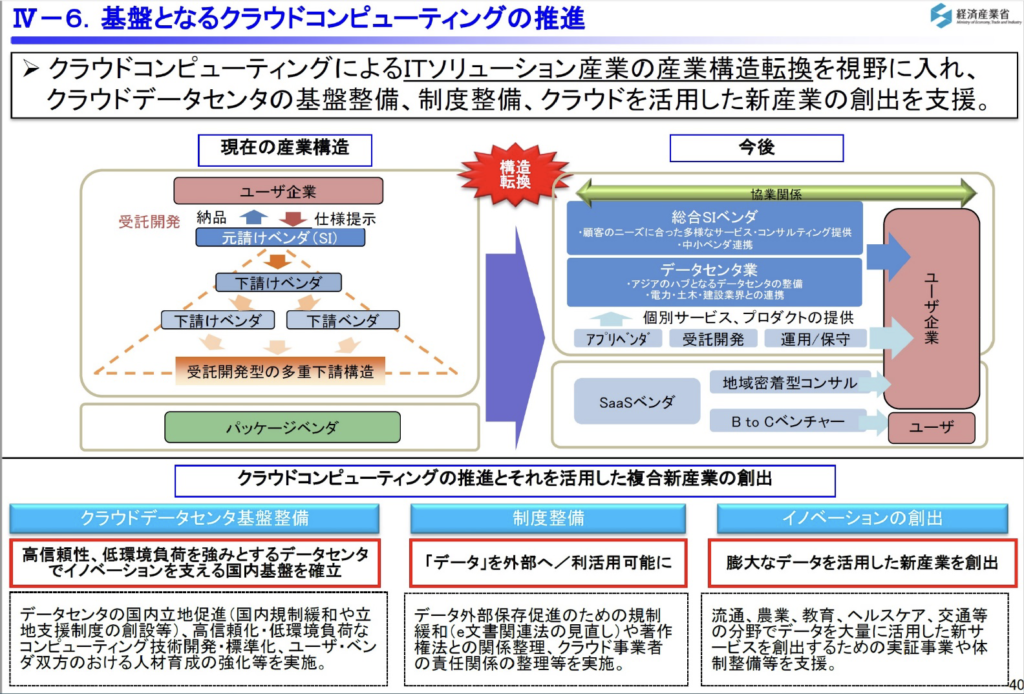

しかし、ものは考えようである。いわゆる受注側と発注側といった上下関係をなくしてしまえば、いいのではないか…。企画は自社で、開発や運用は外注などという役割分担はなく、システムに係わる社内外の利害関係者が並列な協業体制を組む。自身が所属する組織体に意思決定を持ち帰ることなく、協業体制の責任者の指示の元、活動する。こうなれば、まさに内製化部隊と言えるのではないか。実際、10年以上前に、国からもこうした方向が示されている(下図参照)。

協業に参画しているメンバーは、自らが属する組織のKPIやKGIではなく、今、組んでいる協業体制が目指しているKPIやKGIの達成を共通ミッションとする。それにより受注側、発注側などの縛りを受けることなく、システム化やデジタル技術の活用、事業変革や高度化を効率的かつ俊敏に実現していくことが可能となるわけである。

内製化を目指すと言うと、つい社内に専門人材を育成もしくは調達して実現することを考えがちだ。しかし育成には時間がかかるし、外部人材の採用は役割と権限の明確化に慣れていない多くの企業にとって、そう簡単ではない。せっかく採用したのに、短期で辞めてしまったという例は多い。しかし、ユーザー企業がイニシアティブを高く持ち、外部企業と並列の関係を維持しつつ、システム化やDX化により生じる効果を最大化することを目的にして、協業して取り組むことも内製化といえるのではと感じている。

そして昭和世代であることを生かして歴史を振り返ると、1980年代までの情報化ではこういった協業があったことを思い出す。当時のベンダー企業はコンピュータに詳しい専門家集団であり、ユーザー企業にとっては先生だった。手取り足取りで様々な技術やノウハウを教えてもらいながら、高価なコンピュータを導入する以上は成果を出すのだという同じ想いの下、ベンダーもユーザーもなく協力していた。

もちろん、これとて実現は簡単ではない。ユーザー企業には、ITやデジタル技術を生かしてビジネスを変革する主体性と覚悟が求められる。その上で優秀なベンダー企業としっかり握り、外注業者ではなく、先生であるという認識を持つ。何よりも優秀なベンダーや人材には見合った報酬を出すことも必須である。多くのユーザー企業にとっては困難を伴う思考転換であり、風土変革でもある。だが、これこそがDXというワードにあるトランスフォーメーションの本質だと思う。

ふくおかフィナンシャルグループ

ビジネス開発部 部長

河﨑 幸徳